用中式教育对待父母:爱是真的,但方法不可取

用中式教育对待父母

爱是真的

但方法不可取

和 润 家 庭 教 育

近期,以“中式教育”的视角重新审视与父母的相处之道,引发了广泛共鸣。视频中,新一代人以独到的方式回应那些曾被父母施加的“愧疚式”教育。

和润家庭教育专家团队洞察到,时代的变迁使得两代人在生活观念上产生了不可避免的代际差异。

和润家庭教育心理学专家孙强深入剖析了现代家庭中的亲子关系问题,提出如何在尊重差异的同时,建立彼此的认同与和谐。

中式教育,从一定程度上来讲是家长强加于孩子身上的愧疚式教育。在中式教育的传统框架内,我们常常能感受到隐形的“愧疚绳索”:饭菜中优先考虑的是孩子,新奇体验也总是先让孩子尝试。然而,在对子女的无尽关爱中,中年父母们往往被忽视,他们默默承受着生活的压力,同时也承载着对子女的殷切期望。无论是望子成龙、望女成凤,还是对孩子过度依赖的“押宝”心态,都可能演变成束缚孩子们自由的枷锁。

和润孙强指出,这种自我感动式的教育方式在当今社会屡见不鲜。从“苦难教育”到“亢奋学生”,再到“中式教育”的广泛讨论,我们不禁要问:教育和成长真的需要如此沉重吗?孩子们又该如何应对这份来自父母的沉甸甸的期望?

面对家庭中层出不穷的代际挑战,孙老师深刻洞察到,某些教育观念在家长心中已如磐石般坚固,想要撼动这份坚守,实非易事。然而,困难并不意味着束手无策。孙老师进而指出,在和润家庭中,沟通的桥梁乃是解决问题的金钥匙,它既低成本又易行。唯有构筑起与父母之间丰富的情感链接,找到双方的共识点,进行深入且充分的沟通,方能打破束缚家庭与孩子发展的桎梏,让爱和理解成为家庭和谐的源泉。

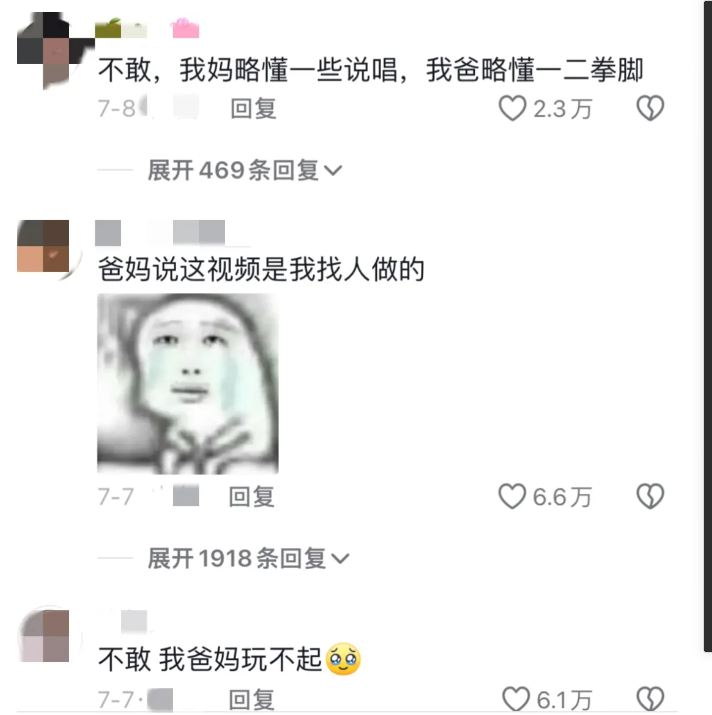

寻找家庭中的“爱”的共识。在众多“中式教育对待父母”的视频浪潮中,不难发现诸多网友的“不敢模仿”心声。有的戏谑道:“不敢,父母威力堪比猛虎下山”,或幽默自嘲:“模仿了,母亲泪眼婆娑,骂我不识好歹”。这些声音背后,折射出的不仅是网络热梗对“中式愧疚教育”的夸张描绘,更是年轻一代在长辈厚重期望下的挣扎与自我表达。

当年轻的心遇上热衷受苦的父辈,耐心与沟通便显得尤为重要。我们要坚定地发声,追求心灵的对话与共鸣。反抗“愧疚教育”的过程中,激烈言辞固然可见,但维护家庭关系并非靠单方面表达,而是在双方妥协中达到和谐。

这些关于“中式教育”对待父母的热点背后,暗含着时代的变迁、代际的交替和日常沟通方式的演变。上一辈的敦促与期盼,往往让我们感到“我为我,不为其他”的无奈与抗争。然而,他们的观念,却也潜移默化地塑造着我们的生活节奏和情感色彩。

或许是时代的差异、社会的变迁,让我们与父母之间的观念鸿沟愈发明显。沟通变得不再那么顺畅,家庭氛围也随之紧绷。然而,每一个时代、每一代人都在以自己的方式诠释着爱的模样。不论是沉默的行动,还是热烈的言语,都是父母爱的证明。

在追求个性表达的年轻时代,我们也要学会营造温馨的家庭氛围。同样,老一辈在感慨代沟之余,也需给予年轻一代理解与包容。年轻的勇敢与热情,需配以长者的智慧与宽容。在成长的道路上,我们共同寻找那份舒适的“爱”,让它在挫折与享受、逆境与顺境中熠熠生辉。

END

扫码关注

更多精彩